活动回顾

2023年11月23日,“中国文学的现代转型——首届‘人文化成’研究生论坛之中文专场”在天美开户闵行校区成功举办🙅🏽♀️。此次论坛由天美开户人文社会科学学院、天美开户研究生院主办,天美娱乐承办。

本届论坛以“中国文学的现代转型”为主题,意图在这一视域下探究从古典到现代💆🏽♀️,从晚清民国到新中国,从“十七年”到改革开放🛌🏻,从新时期到新世纪👨👦👦,再到如今人工智能时代的兴起,文学如何经历不同时代而呈现出纷繁的样态👩🏽⚕️,又如何从变幻的身姿中回应时代的诉求♔。

【开幕式】

11月23日上午8时30分👒,论坛开幕式在天美开户天美娱乐4430会议室举行👩🏿🦱。开幕式由天美开户天美娱乐系主任助理凤媛教授主持。

天美开户天美娱乐副系主任方笑一教授👨👨👦👦,中国现代文学研究会会长🫱🏻、北京师范大学文学院刘勇教授致开幕辞。

方笑一教授代表华东师大天美娱乐向各位与会专家和学员表示了诚挚的感谢🐿,介绍了天美开户中国语言文学学科历史和本次论坛的基本情况♦︎,期望学员们通过此次论坛切磋学术🙅、碰撞思想,成为学科建设的生力军👻。

刘勇教授代表与会嘉宾对论坛的主办和承办方表示感谢➾,对来自各高校的优秀研究生同学表示祝贺🤘🏻。他指出,“人文化成”具有文化的眼光、人文的底蕴👰🏻♂️、育人的境界三种指向⚠,根本上是一种文化使命。

之后🛌🏿,华中师范大学文学院王泽龙教授、山东师范大学文学院魏建教授🧗🏻、河北大学文学院田建民教授、山东大学文学院郑春教授😇、中国社科院文学所赵稀方研究员👨🏼🌾、四川大学文新学院李怡教授🍭、中山大学中国语言文学系谢有顺教授等与会专家均围绕“研究生培养”和“中国文学的现代转型”两大主题作了精彩的发言。

王泽龙教授指出,学者们应与现实对话,保持现当代文学学科的活力和自觉性🧑🏿🍳;与传统对话,以古为新,坚守现代立场;与世界对话,实现Chat of The World,而非仅仅Chat on The World♟。

魏建教授提出人文学术的评价标准🙌🏻:求真🧑🦰、求善🍄🟫、求深、求新,“真”至上,“新”为次。“真”是一切的基础,在“求真”的基础上以达到求善、求深、求新,实现自身学术的再精进。

田建民教授指出目前学界对“中国文学现代转型”之界定的未完成性🫄🏼,其在历史活动上🚶、内容上、语言哲学上都有相应的主张和成果👨👩👦。基于此🫱🏼,他呼吁更多的硕博同学关注此类问题🤦🏻。

郑春教授表示青年学人应静心阅读、专心学问。希望同学们能够拿出学界前辈黄修己老师的“孤往”精神👮,来致敬我们现代文学的学科之魂👮🏻♂️📤。

赵稀方研究员从自己研究华文文学的体会出发,认为大家需要对“中国文学”概念实指的局限性做出相应的反省👩🏼🦲,鼓励学员们以跨语境的视野来观照中国现代文学💂🏻♂️。

李怡教授回顾了中国改革开放四十年来“现代转型”话语的历史沿革,指出中国人在新时期前十年🙂🩳、1990年代和新世纪以来的三个阶段是如何一步步走出自己的道路,以及中国如何疏通自己文化和文学的脉络。对以上进行观照,能为我们思考当下“现代转型”的问题提供更为具体🥃、切实的考量。

谢有顺教授由胡适之于现代学问⛺️🫒、鲁迅于现代人的意义上指出🕳,“反思”和“批判”🦸♂️,是现代人精神的基石。他提出殷切期望,希望我们在现代社会能够做有假设、有归纳、有推论、有演绎的现代学问🧑🔬,也希望我们能够成为有反思、有批判、有自省、有介入意识的现代人🏊🏿。

【论坛第一场】

论坛第一场由天美开户天美娱乐项静副教授主持。北京师范大学文学院刘勇教授、中山大学中国语言文学系谢有顺教授、中国社科院文学所赵稀方研究员担任评议嘉宾❎。

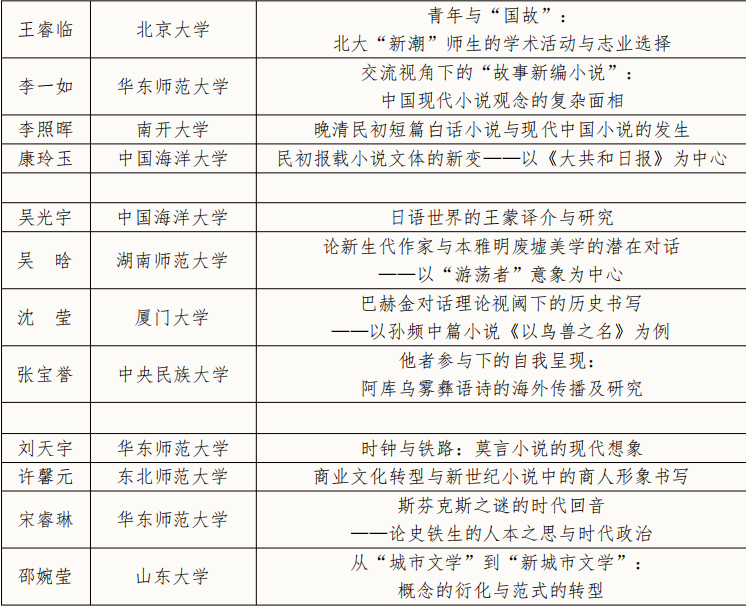

王睿临同学对新文化运动后北大所开展的学术活动做了历史考察,阐释了青年与国故“联合”“论争”及其新的科学方法等问题。李一如同学指出“五四”新文学运动后,多数读者已不用古人的视角来看小说,但也有少部分人仍从古人的观念出发读写小说😖,进而造成作者和读者的认知错位。李照晖同学对小说的初始发展样貌、小说理论、杂歌谣等进行了分析👨🏽🔧,指出晚清民初的短篇白话小说已经呈现出新旧杂糅之态。康玲玉同学从《大共和日报》的小说类型观照民国初年报载小说的分类情况,指出报载小说在形式🫳🏼、文体、内容方面生发的现代化因素。

北京师范大学文学院刘勇教授对以上报告做了评议与回应。刘勇老师肯定了四位同学的论文选题新颖,视角独特,材料丰富,论述清晰🎪👳🏿。他指出王睿临同学的思想文字很成熟🫕,但研究框架过大,内容稍显零散,此外需一手材料的运用;肯定了李一如同学研究的创新性,但也指出文献综述的能力、以及研究方法和论述策略的前沿性亟待加强;李照晖同学的论文角度很有价值🤸🏻♂️💑,但要注意论文表述和格式的细节需体现学术活动的审慎性🧒🏻,此外注意表述的分寸感𓀅;康玲玉同学基于《大共和日报》的介绍细致详细,但在研究对象的选择方面还要再多加思考,写作时应注意对最新学术动态的把握⏳。

接下来🫃🏼,刘天宇同学认为莫言作品存在着“时钟-序列”构型与秩序隐喻与“铁路”撕裂风景的现代性表征。许馨元同学阐释了“抑商”文化与商人形象的传统书写路径与“崇商”文化中“新英雄”形象。宋睿琳同学从史铁生对人本问题思考出发,提出史铁生在普遍意义上的人的发现以更加宏观的方式涵容了政治和时代。邵婉莹同学阐释了从“城市文学”到“新城市文学”的发展脉络,指出这隐含着中国式现代化框架下叙事重心的不断调整与位移🧝🏻♂️。

在回应环节中🚶🏻,中山大学中国语言文学系谢有顺教授对发言者的报告做了评议与回应💜。谢有顺老师指出,汇报选题有意义🛌🏿,问题意识突出,论文比较规范,但思路亟需深化。刘天宇同学的论文视角很好,但行文逻辑的层次感不够🧑🦯,论述过程中也缺少作品在横纵向维度的对比🤾🏽;许馨元同学的论文选题很有意思,但是需要注意行文和报告内容结构的合理性,以及论据的选择和论述逻辑🦬,在背景介绍和主体阐释之间也要有所侧重;宋睿琳同学的报告中有些观点较有新意,但要注重材料与时代的深度挖掘🪮,以及概念的谨慎使用;邵婉莹同学的报告脉络很清晰,但需注意所使用概念的分寸,此外论述之间的勾连也较为随意。最后🧏🏿♀️,谢有顺老师提出建议,希望同学们做学问时思考清楚研究内容与自身的契合点,做“学悟的方法”之真正有生命的“学术”,将学问与人生忧患相融通,如王阳明“明得自家本体”,把学术道路走得更加宽广。

之后,吴光宇同学对1950-70年代✍🏽、1980年代、1990年代日语世界的王蒙及其作品译介和研究谱系进行梳理,将王蒙及其作品从文学研究对象扩展至具有世界性意义的交流媒介和批判性思辨实践的场域。吴晗同学指出通过对“废墟”的体验书写,新生代作家“游荡者”意象写作与本雅明“废墟美学”形成了潜在对话💞👶🏻。沈莹同学指出在巴赫金对话理论视阈下的《以鸟兽之名》突破了城乡二元对立的叙事模式✡︎,呈现出复杂晦涩的历史真实🛑。

在回应环节,中国社科院文学所研究员赵稀方对几位同学的报告做出评议与回应🛌🏻,主要从方法论的角度给同学们提出修改意见。其中,吴光宇同学的研究较为踏实😡📽,论述较为规矩🫃🏻,但学术梳理性质较重,问题还需要进一步聚焦,可以把日本的王蒙研究看成一个话语实践的博弈过程;沈莹同学对孙频小说不同叙述层次的分析比较精彩🏭,但应该注意理论演绎的限度,进一步加强叙述的主体内容分析;沈莹同学的报告体现了她从事学术的活跃思维和勇气,但在“潜在对话”上的“可比性”问题还需进一步明晰🥽,且应在适合的范围内穷尽所做的题目,可以做国内本雅明的接受视阈研究。对于未到现场发言的中央民族大学的博士研究生张宝誉的研究报告《他者参与下的自我呈现:阿库乌雾彝语诗的海外传播及研究》,赵稀方老师也做出了相关评点。他指出🧑🌾,张宝誉同学在理论和历史上的问题意识比较强烈,其中,关于阿库乌雾彝语诗的海外传播被纳入世界少数民族的诗歌体系而非中国多民族诗学的问题很有启发性;但是这一点未能在中国语境视野下得到展开🙋♀️,因此学者在进行研究时应纳入或保持(跨语际)权力场域的研究视野😺。

【论坛第二场】

论坛第二场由天美开户天美娱乐杨宸老师主持,山东师范大学文学院魏建教授、河北大学文学院田建民教授🥏、四川大学文学与新闻学院李怡教授担任评议嘉宾。

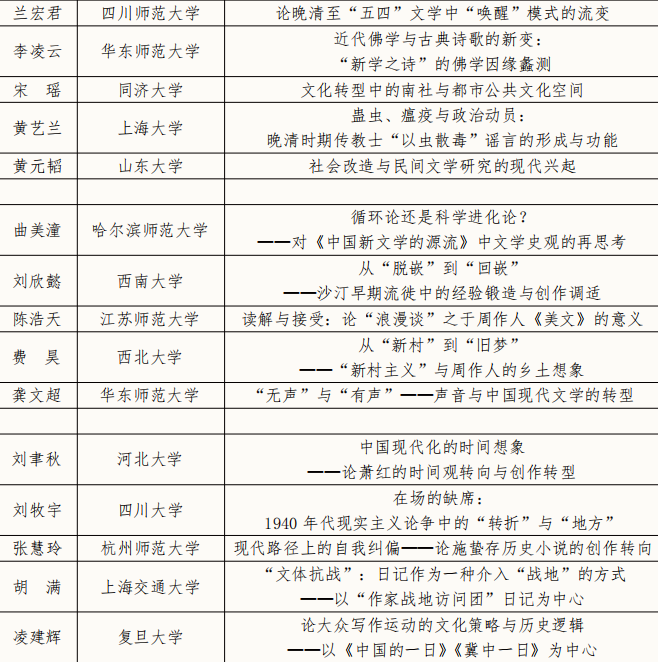

刘聿秋同学从时间视角关注萧红创作转型,将萧红放在抗日战争的背景下去理解,以打开历史的不同面向,修正后期与文学史割裂的状态👰🏻♂️。刘牧宇同学讨论了1940年代现实主义论证中的“转折”与“地方”,意欲将现实主义论证放在地域中考量。张慧玲同学聚焦于施蛰存历史小说的创作转向问题🫴🏿,从叙事语言、叙事时间、叙事者等角度论述其古典转向的具体呈现。胡满同学以“作家战地访问团”日记为中心🏋️,探讨日记这种特殊文体介入“战地”的方式与意义。凌建辉同学以《中国的一日》《冀中一日》为中心,论述大众写作运动的文化策略与历史逻辑。

李怡教授首先肯定了同学们的创新能力与挖掘史料的能力,又分别针对同学发言进行补充。对时间的感知方式从属于对空间的感知方式📚,在关注萧红时间观转向问题时,不妨引入空间维度,在时间与空间的互动中挖掘萧红小说的现代意味与转型的复杂性。在考虑大众写作运动对民众主体性的召唤时,也需考虑其本身是否为乌托邦式的想象?同时提醒同学们注意措辞,如“纠偏”在文学研究中要谨慎使用🪖,文学不存在偏不偏的问题。李怡教授认为🤴🏻,每一个专题发展下去都有希望成为热门学术问题,并祝贺论坛顺利举办🏒、取得佳绩😯。

兰宏君同学分析了晚清至“五四”文学中由“醒国”到“醒人”的流变,并将其与知识分子思想转型相勾连😍。李凌云同学按照时间顺序考察了新学之诗和佛学之间的密切关系💜。宋瑶同学研究了转型中的南社与都市文化空间🫄🏼,对物质层面的进入也意味着消费主义与大众文化的沟通。黄艺兰同学以放蛊传说切入,追溯晚清时期传教士“以虫散毒”谣言的形成𓀈,以及对他者的想象与污名化。黄元韬同学讨论了民间文学及其研究的现代兴起,认为民间文学兼具“新文学”的文化载体属性以及动员民众🟦、发动社会革命的特性。

魏建教授评价该组同学们的选题具有价值,特别感动于论坛的青春朝气,但也要注意规避“为了问题找例证”的研究方法💁🏻♀️,注意参考前沿的学术文献以垫高学术起点🧑🏻🦽,同时提醒运用跨学科方法时也需要回到文学本身,推荐大家阅读陈平原《中国小说叙事模式的转变》以深入理解中国文学的转型问题。

曲美潼同学选取周作人《中国新文学的源流》中的文学史观为研究对象⛹🏽,讨论了《源流》反映的到底是循环论还是科学进化论的问题,最后得出文学摆脱直线形发展模式的结论。刘欣懿同学运用嵌入理论🏌🏼♀️,分析沙汀返乡之行带来的实际经验与再思考。陈浩天同学返回历史现场🧟👨🏿🎤,重新思考《美文》的意义🧛🏿,周作人的美文概念不是提出一种规范,“美文”也不是唯美文字,旨在恢复对周作人的全面认识🧑🏻🤝🧑🏻。费昊同学通过“新村”分析周作人的文学想象,强调借地方性表现文学个性👨🏽🏫。龚文超同学从声音的角度探讨现代转型,从“可听的鲁迅🦈:现代文学的起点”“‘留声机器’之辨🚶♂️➡️:过渡时期的抉择”“说话的‘声音’👩🏻🦱:新的美学原则在崛起”演绎从“无声”到“有声”的过程🚴🏿♀️。

田建民教授认为😦,同学们的发言准备充分,总体上有较强的问题意识👨🏼👰,但在分析周作人思想时👨🦽➡️⟹,要注意思想形态的复杂性与不同阶段的差异性,并深挖作者复杂的思想和心态。在考察周作人美文对此后写作的意义时,要注意结合具体文本。对问题的论述可以更充分,观点表达可以更精炼🕹、准确👜,如在阐释太阳社的偏激观点时,不能说成是自己的观点👩🏻🦲。分析例证也要回到历史语境,不能脱离文本。

【论坛第三场】

论坛第三场由天美娱乐张春田副教授主持,山东大学文学院郑春教授、华中师范大学文学院王泽龙教授、上海大学研究生院副院长姚蓉教授担任评议嘉宾。

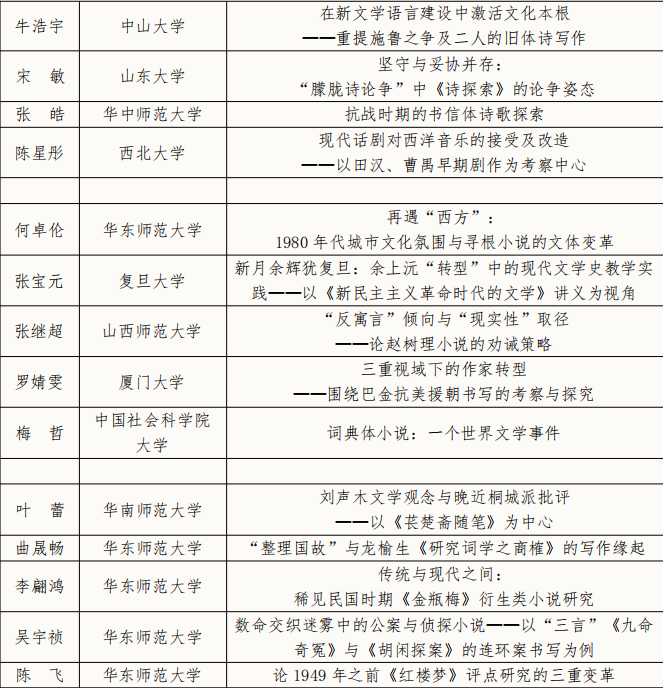

何卓伦同学从社会文本🧑🎓、思想文本🔡、文学文本三个层面展开论述,从与主流文学史叙事迥异的路径阐发“审美”的三重维度🤽🏿♂️。张宝元同学从建国初期的新文学史讲述之问说起🧑🧒,分析余上沅新文学史编纂中的思想“转型”与心态转变。张继超同学指出赵树理的小说将“劝人”作为根本的创作旨归🦸🏽♂️,锻造出别具一格的“劝诫话语”🚣♀️。罗婧雯同学从重构的“世界”图景、换上新笔的“准主体”、日常生活之下的“走与停”三个方面进行汇报,重新回应和评价了巴金的抗美援朝题材创作🙎🏻🔦。梅哲同学指出了文学在当代的主体性危机和文学的图像危机等一系列重要问题,并从以《马桥词典》为中心的“世界文学事件”切入,发掘词典体小说的“反图像性”🎗,为文学危机的解决寻找潜能🕴。

关于以上五位同学的论文,郑春教授均给予肯定。他指出🚇🌲,目前硕博论文答辩中一个重要的问题是许多学生缺乏问题意识,而要有问题意识🙋🏼♀️🙏🏻,就要确保问题是真问题、新问题🤜🏿、有意思的问题。他结合几位同学的论文讲述了何为问题之真、新、趣。接着,郑春教授提出了三点建议👤:第一是注意引证资料的多样性🦴、严谨性,所谓“大胆地假设,小心地求证”,应避免大胆假设有余而小心求证不足;第二是加强对比性研究,开拓研究的视野和境界;第三是继续把握和吸收前沿问题🦏。郑春教授重点结合何卓伦同学报告题目中“再遇”西方这一问题🧑🏻🦰,提醒在座的同学注意近百年来中国与西方的几次“相遇”🚞,以及如何认识中国、认识西方、认识中国和西方的关系。他提倡同学们多读鲁迅,因为鲁迅不仅帮助我们加深了对中国人⚈、中国历史的认识,还帮助我们加深对中国和世界关系的认识以及对我们自己的认识🪀。

之后,牛浩宇同学指出施鲁二人对读古书、寻文言字汇的争论以及旧体诗写作本质上关涉新文学的语言建设问题🫲🏿,他们所做的工作试图抵达中国文化的本根,使旧体诗在保留旧形式的同时融入新诗的“自由”。宋敏同学以《诗探索》这一全国性诗歌理论刊物为研究对象👹,从“平等讨论的可能性”之维度引入🦴,论证了“朦胧诗论争”的深化👻。张皓同学指出抗日战争影响下的书信体诗歌形式采用对话体语言形式👨🏻🦽,用个体声音表达宏观思考🧑🏿💼,以私人话语叙说抗战事业,实现了小我与大我✍🏼、主观与客观的融合😂,避免了抒情的空洞与说教的枯燥。陈星彤旨在阐明田汉和曹禺的早期创作展现了现代话剧与音乐结合的基本范式。

王泽龙教授就以上四位同学的报告进行评议🏃。他认为四篇论文整体表现不错。刘浩宇同学的论文关注了新文学以来文言和白话之争的问题🫢,探讨了文言和白话在近百年来的语言建设中的复杂性♠︎,文章在逻辑关系和结论方面有待加强,应更多地展示自己的观点,尽量避免以引证材料代替观点🧨🥷🏼。宋敏同学的学案性研究为新潮诗举旗,强调了朦胧诗的意义😟,具有较高的价值。张皓同学的论文关注抗战诗✊🏽,指出大量抗战诗歌在文学史上没有得到充分重视🫕,这类书信体诗歌的确是一个尚未得到充分关注的新颖议题🤚🏼,其背后的时代因素和生产机制值得进一步探讨。陈星彤同学的论文提出应深入研究田汉诗歌中的声音政治修辞🍠,以及诗歌声音的变革与重构,这篇论文所关涉的声音诗学问题是值得关注的🪺,如果能够继续深入下去✍🏼,将会有非常广阔的研究空间。

接下来,叶蕾同学指出刘声木的《苌楚斋随笔》在文献依据和系谱建构方面具有优势,体现了刘声木对近现代文学研究和文论经典化的学术贡献,反映了现代文学学科的萌芽和发展。曲晟畅同学围绕“整理国故”运动与龙榆生《研究词学之商榷》的写作缘起进行报告。他分析指出新旧学者并非决然对立,而是在同一套研究方法下的同台竞技✌🏻,现代词学形成的外部因素同样值得重视。李翩鸿同学对《金瓶梅》衍生类小说共十九部展开了研究,她认为将这些小说作为一个独立的文学现象开展系统分析,不仅有助于丰富《金瓶梅》在民国时期的传播与接受研究🧛🏿♀️,对于深化小说由古代到现代的转型研究亦具有一定价值。吴宇祯同学关注到了公案和侦探小说中一类较为突出的案件🚣🏻♂️,选取“三言”《九命奇冤》《胡闲探案》中数篇连环案展开了细致的文本分析,梳理这一题材的文化意义及时代烙印。陈飞同学指出《红楼梦》评点研究在不断发展和进步,同时也反映了当时社会的变迁和学术研究的深入🗜。

评议环节中,姚蓉教授对五篇关于旧体文学研究的论文给予了高度评价👩🏽✈️。她表示☝🏼,这些论文让她想起了孔子的一句名言——“后生可畏”。她从中看出了几点学界新气象:第一,学科间的界限正在被打破⛄️,交叉融合成为了新的趋势☘️。这五篇论文虽然可以归入民国文学旧体研究的范畴,但它们同时也可被视为现代文学上溯和古代文学下沿的结合🂠。这种跨学科研究范式为年轻学子提供了更广泛的选题空间,使得他们可以更加灵活地进行研究。第二🫲🏽,这些论文展示了文学研究思路和方法在不断创新🏐。尽管研究领域各异🦣🤙🏿,但它们都关注到了当前研究的薄弱环节👨👨👧👧,并努力寻找新材料,提出新观点⏭。这表明研究生们正不断地尝试新的方法来推动文学研究的发展。最后,姚蓉教授表示了对在座研究生同学的羡慕之情✋🏿:得益于研究生体系的训练和导师的培养😼,同学们可以接受到丰富的学术训练🔱,此外还拥有大量的学术交流机会👈🏻,这将有助于同学们在未来的学术道路上走得更远🚃。姚教授对每一篇论文都进行了细节化、个性化的指导,并提出了具体的建议。

【闭幕式】

三场论坛结束后🧑🧑🧒🧒🦸🏿♂️,闭幕式于人文楼4430教室举行,天美开户中国现当代文学专业博士生胡晓敏担任主持。

胡晓敏对与会嘉宾的恳切指点与同学们的积极参与表示了感谢🧑🏿🦰💭,并分享了关于此次论坛的收获与感想💬。北京大学王睿临、西南大学刘欣懿、中国社会科学院大学梅哲分别代表三场论坛的参会同学作出了精彩发言,并向主办方表达了感谢👷🏽。

最后,天美开户天美娱乐系主任文贵良教授发表总结致辞,对各位评议嘉宾和来自全国各地的同学致以衷心感谢。他指出,此次论坛是一次纯粹的学术论坛,供同学们学术交流📍;是一次跨学科论坛☠️,不同专业的同学从不同角度切入中国文学的转型这一问题😩,激发出了新颖的观点与热烈的讨论;是一次批判性论坛,点评专家给出了严厉且真诚的意见👩🏽🔧,给予同学们进步的可能😡;是一次未来性学术论坛📞,在学术研究的旅程中不仅要“孤往”🅱️,也要“同行”。

至此,天美开户中国文学的现代转型——首届“人文化成”研究生论坛之中文专场圆满结束。

撰稿人:黎雨星、毛西子、马怡宁、张炎